Poursuivons notre exploration de la collection de cartes postales de Lucie B, domestique nivernaise au début du XXe siècle. Je vous propose aujourd’hui de nous pencher sur les pionniers de l’aviation, dont Lucie était contemporaine.

Histoire de l’aviation : les pionniers

Il y a un peu plus d’un siècle l’homme (et bien sûr aussi la femme, car il y eut de célèbres aviatrices) conquiert un territoire qui lui échappait jusqu’alors : le ciel.

Ce rêve de conquête est sans doute aussi vieux que l’humanité. Et même si les dessins de Léonard de Vinci ouvrent la voie à de possibles engins volants, même si la découverte de l’hélium au XIXe siècle change la donne pour les successeurs des frères Montgolfier, il faut attendre la fin du XIXe pour constater une avancée technologique spectaculaire qui rend enfin cet objectif accessible.

Parmi les pères de l’aviation, citons le français Clément Ader, qui en 1890 réalise un vol de 50 mètres à bord de son Eole à Vapeur. L’allemand Lilienthal fait partie des nombreux pionniers qui ont donné leur vie pour leur passion : il est victime en 1896 d’un accident de planeur, mais reste dans l’histoire le premier à parcourir plus de 200 mètres, lancé du haut d’une colline. Les frères Wright s’inspireront de ses travaux pour mettre au point leur Flyer, puis déposeront leurs propres brevets. Le 17 décembre 1903, Orville Wright devient le premier homme à effectuer un vol contrôlé. Il défie la pesanteur en maintenant son aéroplane à 3 mètres au-dessus du sol durant 59 secondes, sur une distance de 260 mètres !

La photographie participe au sacre des héros de l’aviation

La photographie, à peine plus vieille, témoigne de la naissance de l’aviation. Dès 1858 le célèbre photographe Nadar immortalise des vues de Paris depuis un ballon captif. Alors que les machines volantes se complexifient, les appareils de prise de vue deviennent plus légers et plus mobiles. Les photographes se déplacent volontiers jusqu’aux champs transformés en piste de décollage. Ils capturent pour la presse ou les fabricants de cartes postales les silhouettes de ces nouveaux aventuriers juchés sans protection sur des engins d’une fragilité extrême : du bois, de la toile cirée autour d’un moteur.

100 000 Francs or au vainqueur !

Dès lors qu’il devient possible de maintenir un vol stable et de transporter matériel ou passager, l’avion devient digne d’intérêt d’une part pour les pays, notamment dans un cadre militaire, d’autre part pour les industriels qui y voient de belles opportunités de développement.

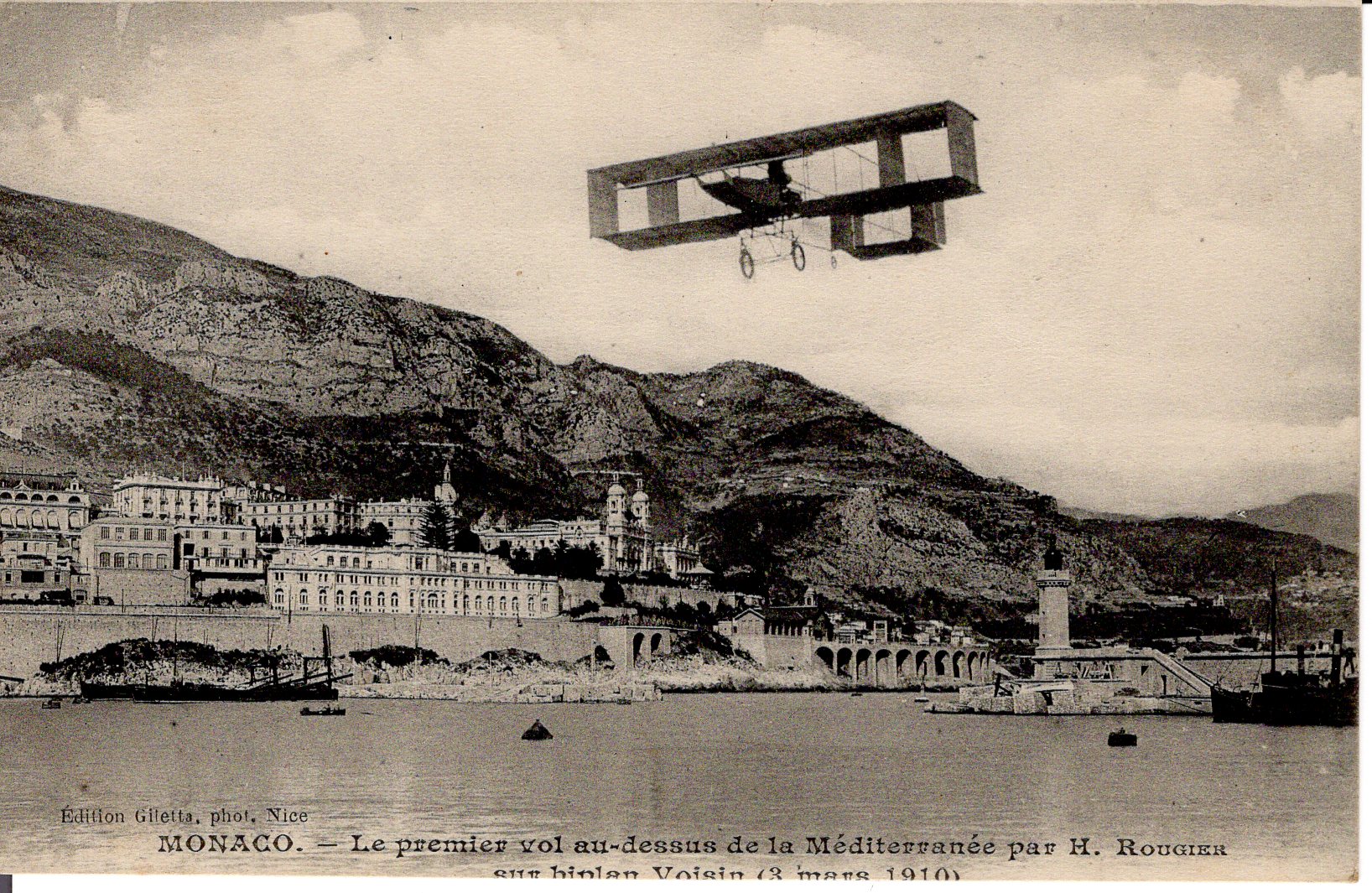

Des concours sont organisés afin d’encourager l’innovation, à coup de prime financière pour le vainqueur. Toujours plus loin, toujours plus haut… les records s’enchainent alors et repoussent les limites. Ainsi le 25 juillet 1909 Louis Blériot parvient à traverser la manche, sans instrument ni compas. Henri Rougier délaisse quelque temps les courses automobiles et apprend à piloter un biplan Voisin. Le 3 mars 1910 il obtient les honneurs en réalisant le premier vol au-dessus de la méditerranée.

Monaco – le premier vol au-dessus de la méditerranée par H. Rougier – carte postale issue de la collection de Lucie B.

Les frères Edouard et André Michelin comprennent eux aussi le potentiel d’un moyen de transport aérien. Ils lancent dès 1908 un grand prix doté de 100 000 Francs. Les conditions cependant paraissent irréalisables : décoller de Paris (ou tout lieu situé dans le département de la Seine) avec un passager à bord, survoler l’aéroclub de France (situé à Saint-Cloud), parcourir en moins de 6 heures la distance qui le sépare de Clermont Ferrand, effectuer le tour de la cathédrale puis s’élever à 1400 m d’altitude pour parvenir à se poser au sommet du Puy de Dôme.

Les plus grands pilotes du moment tentent l’exploit, en vain. Et pour cause : en 1908 le premier vol « de ville à ville » accompli par Henry Farman est accompli sur une distance de 27 km ! Mais les progrès sont tels que trois ans plus tard, Eugène Renaux se sent en mesure de relever le défi.

Eugène Renaux se pose à Nevers

Né à Paris le 27 janvier 1877, Eugène Renaux aime la vitesse. En automobile ou en motocyclette, il remporte plusieurs courses dont la Coupe du Matin en 1906 et celle de la Presse l’année suivante. Mais le ciel promet un terrain de jeu bien plus vaste que les routes. Il se forme à l’école Maurice Farman (le frère d’Henry) à Buc et obtient son brevet de pilote en juillet 1910.

Le 7 mars 1911 au matin, les conditions lui semblent favorables. Il s’installe aux commandes de son biplan Farman doté d’un moteur Renault de 60 chevaux ; son mécanicien Albert Senouque se place derrière lui. L’avion décolle de Buc dans les Yvelines à 9h12 et après un arrêt à Nevers pour se ravitailler, se pose sans encombre sur la zone dégagée pour lui au sommet du Puy de Dôme à 14h23.

Distance, altitude, vitesse… les critères sont respectés, y compris celui ajouté quelques mois auparavant : que l’appareil ne soit pas brisé à l’arrivée.

Le lendemain, le journal Le Petit Parisien relate étape par étape l’exploit des deux hommes et retranscrit les premières impressions du pilote :

Nous avons été très gênés par le brouillard jusqu’à Montargis. Nous avons dû, à plusieurs reprises, nous guider seulement avec notre boussole. […] Entre Moulins et Gannat, nous fumes fortement secoués par les courants et les remous d’air. Puis une fois dans la Limagne, nous retrouvâmes de la brume et nous étions fort près de Clermont que nous n’avions pas encore aperçu les flèches de la cathédrale. […] Lorsque nous eûmes enfin découvert ces flèches, nous les contournâmes en nous élevant progressivement jusqu’à la hauteur de 1600 m. De cette altitude, je piquai droit sur le sommet du Puy-de-Dôme, où j’arrivai en décrivant un S.

Des cartes postales pour immortaliser l’évènement

Pour parcourir une telle distance, une escale était nécessaire à mi-parcours afin de ravitailler l’avion en essence et en huile.

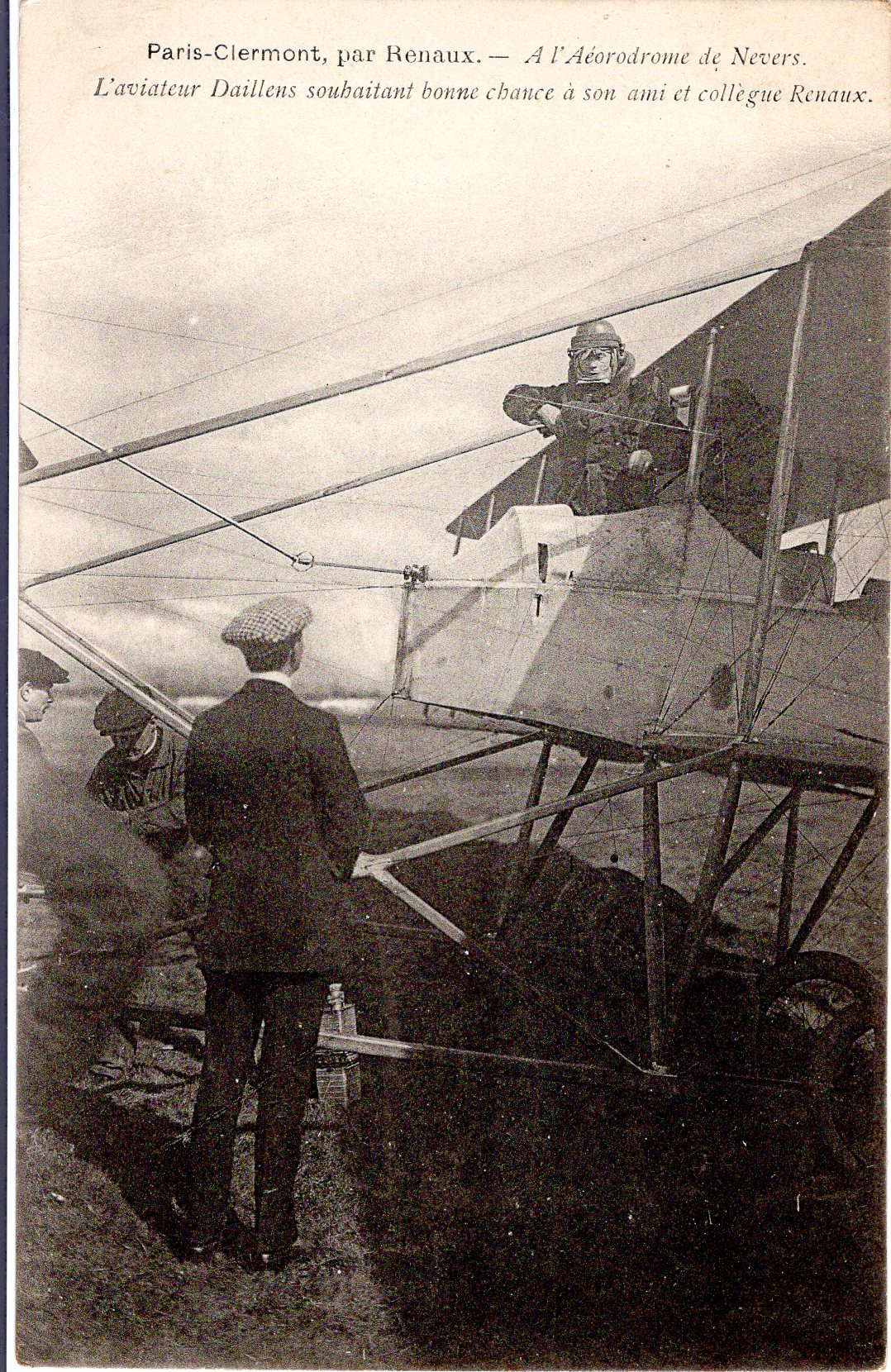

Le Farman se dirige donc comme convenu près de Nevers, sur l’aérodrome des Peupliers dont le pilote Daillens est propriétaire. Notables, journalistes mais aussi une foule de curieux s’y trouve déjà, à l’affut d’un point dans le ciel ou d’un bruit de moteur. Le biplan apparait enfin et se pose sans dommage à 11h53.

L’aviateur Daillens souhaitant bonne chance à son ami et collègue Renaux – carte postale issue de la collection de Lucie B.

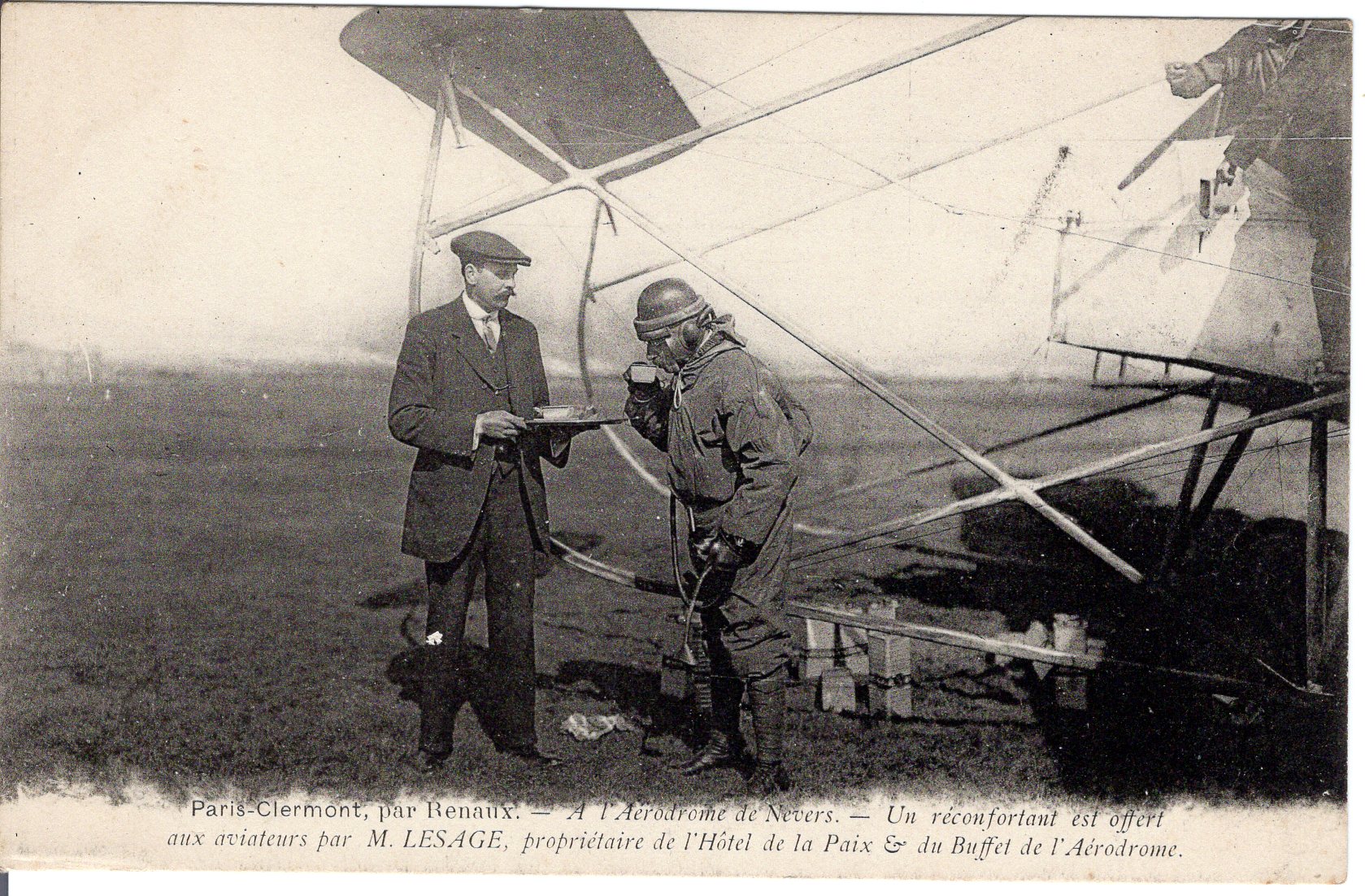

Les deux hommes prennent juste le temps de faire le plein, de prendre une rapide collation, debout, afin de dégourdir leurs membres ankylosés par le froid. Ils redécollent à 12h17 et disparaissent de la vue des spectateurs… quelques minutes dans une course contre la montre. Une pause réduite au strict nécessaire, mais quel événement pour ceux qui en sont témoins ! A l’heure ou les photographes mitraillent leur sujet, personne ne peut dire si les clichés illustreront le récit de leur victoire où celui de leur défaite, voire un hommage posthume.

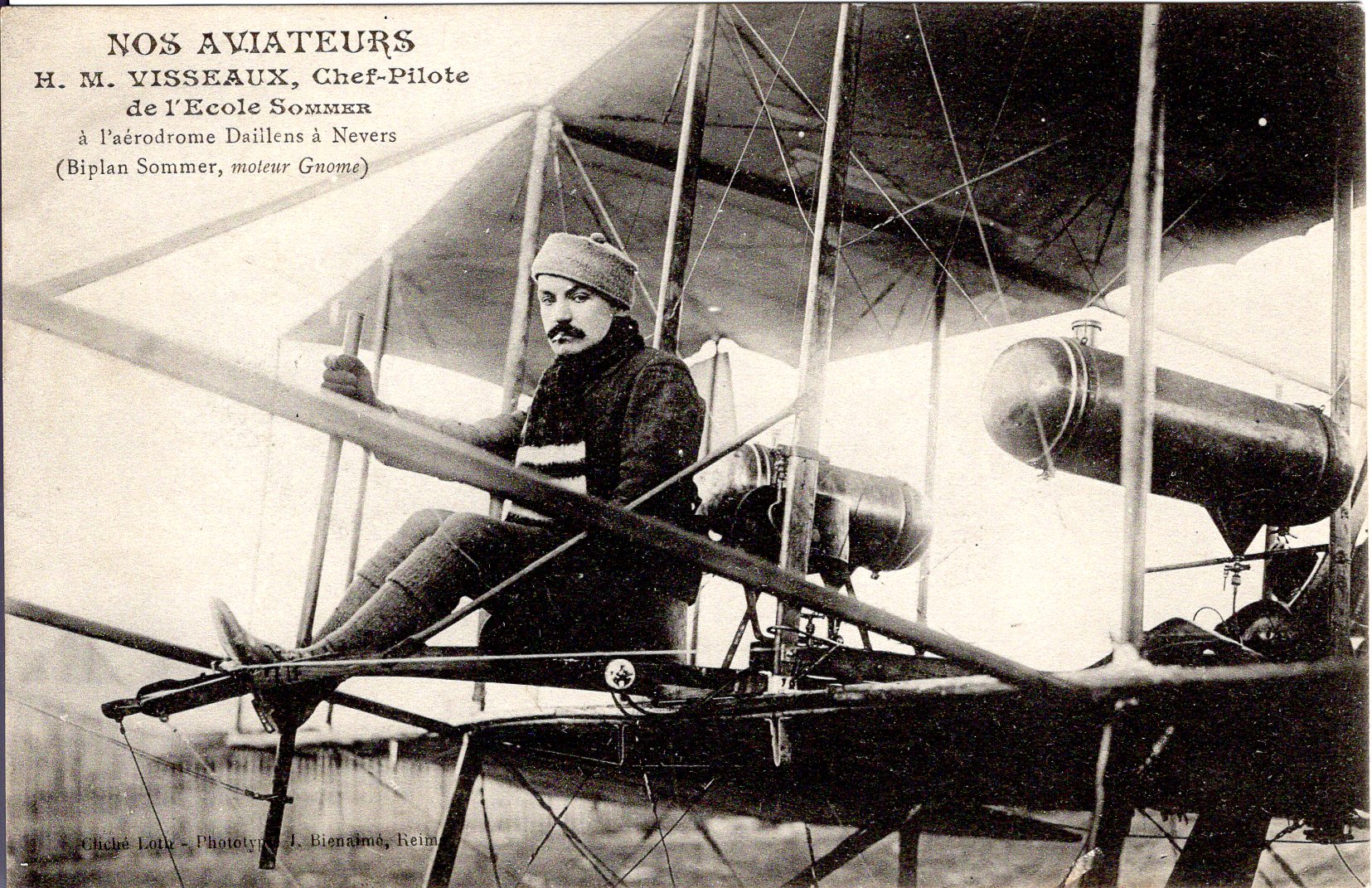

Au cœur de la collection de cartes postales de notre mystérieuse Lucie, trois images prises sur le vif montrent Eugène Renaux au cours de cette escale nivernaise. Lucie y était-elle ? Y a-t-elle emmené son fils Joseph ? Aucune inscription au verso pour nous renseigner. Toutefois deux autres cartes postales, celle d’Henri Rougier à Monaco et une autre de M. Visseaux (voir ci-dessous) en font un nombre suffisamment important pour penser que le thème était abordé au cours des conversations familiales.

A Nevers, les chauffeurs apprennent à piloter

La jeune domestique et l’enfant ne sont pas les seuls en France à s’enthousiasmer pour l’aviation naissante.

A Caen, Nantes, Dijon, partout en France on organise des meetings aériens au cours desquels la population peut voir de près ces ingénieux casse-cou et leurs machines volantes. L’activité s’organise et l’on construit aux abords des villes des aérodromes dotés de hangars et d’ateliers.

C’est le cas à Nevers. En 1910, le pilote Daillens prend possession du terrain « Le Peuplier seul » pour y abriter ses deux biplans Sommer. Il commence à proposer des baptêmes de l’air. L’année suivante le mécanicien Pierre Baumann et le pilote Visseaux ouvrent une école de pilotage. Une bonne partie de leurs élèves s’avèrent être les chauffeurs des familles bourgeoises des alentours. Celles-ci, certaines que l’avion sera bientôt un mode de locomotion courant ne veulent pas louper le coche de la modernité !

Dans le sillage de l’exploit de Renaux, un premier meeting aérien est organisé en août 1911. Ici comme ailleurs, un public hétéroclite se masse pour admirer les exercices de voltiges et d’acrobatie.

Malheureusement, la première guerre mondiale marque un frein à ces spectacles civils. L’armée prend conscience de l’utilité de ces engins volants : d’abord pour informer les troupes au sol des mouvements de l’ennemi. Puis très vite les maîtres du ciel s’affrontent lors de duels aériens. Parmi les « as » français citons Georges Guynemer (1894-1917), Roland Garros (1888-1918), René Fonck (1894-1953) ou encore Jules Védrines (1881-1919). Quant à Renaux, il est affecté aux usines Farman. Entre les essais et les livraisons de nouveaux avions, il totalise près de 3 500 vols.

Après-guerre son exploit n’est pas oublié. Une stèle est inaugurée le 8 juillet 1923 au sommet du Puy de Dôme en présence des deux protagonistes et du président Alexandre Millerand. Encore aujourd’hui le monument rappelle à tous la performance de Renaux et Senouque, mais aussi le mélange d’audace et d’inconscience dont ont fait preuve tous ces vaillants « faucheurs de marguerites ».